(*写真はクリックで拡大)

第51回ベネチアビエンナーレリポートのVol.7です。

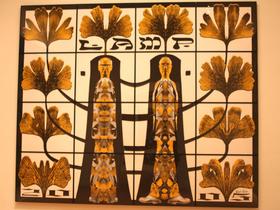

イギリス館の展示は、ここもググッと保守的に

Gilbert & George (ギルバート&ジョージ)の個展で推してきました。

今回のビエンナーレ全体に、やはり時間の評価に耐えた作家たちを

再評価してみようという動きが感じられます。

イギリスを代表するアート・ユニットであり、

自らを「生きる彫刻」と呼ぶギルバート&ジョージ

ツイードの三つ揃いのスーツをトレードマークに

アート・デュオとしての活動を30年以上続けている。

僕はいつも、彼らとPetshop boys(ペットショップ・ボーイズ)

が被ってしまう。

ゲイを公言しつつ、夫婦のように時代を駆け抜けていく姿が

現代UKの生き証人のすごみも感じます。

話はずれるが、Petshop boys(ペットショップ・ボーイズ)の

新作は結構良かった。彼らもすでに50代、それでも永遠のboys

ギルバート&ジョージさんもすでに60を越えているんですよね。

ちなみにギルバート来たイタリア生まれで、ドイツの美術学校で学んだそうです。

今回はすべての作品のモチーフが「銀杏」でした。

個展タイトルも[Ginkgo Pictures](銀杏絵画)

ちなみに[Ginkgo]って英語、「銀杏」の日本語読み「ぎんきょう」から

ドイツの植物学者が命名したそうですよ。

へー

PICASONIC Blog も更新しました。

イスラエル人は根っからの旅人か? Guy Ben-Ner

(*全ての写真はクリックで拡大)

第51回ベネチアビエンナーレリポートのVol.6です。

イスラエル館は、NY在住の作家Guy Ben-Ner(ガイ・ベンナー)による

立体作品とパフォーマンス映像

館内では作家自身が漂流民ロビンソン・クルーソーのような格好で

登場する映像(10分)がループで流れている。

その内容は・・・目が覚める男の前には一本の木が立っている。

そして、幹には小さな引き出しが。その引き出しを開けると小さな

工具が詰まっている。(イケアの家具のようだ。)

「この工具と、この木を用いて家具を作ればいいのか。」と理解した男は、

次から次へ家具を作っていく。

作家が不思議なかたちをした「木」を解体し、組立て直していくと、

最後に椅子とテーブルとベッドが出来上がる。

タイトルの『Treehouse Kit』はここから来ていて

つまり、組立て家具で出来ていた「木」が

会場に展示されている立体作品だったわけです。

最後のオチが効いている。

組み立てたベッドの足、どうも床との落ち着きが悪く

ガタガタいう。そこで、漂流時に持っていた家族の写真を

あっさりと折りたたんで、ベッドの足と床の間に差し込む。

そうするとガタつきが収まりこれにて、一件落着

「やぁ家族よ。」とよく挨拶する割には、家族の絆なんてあまり信じていない

イスラエリー(あくまでも僕の周りのパーティーピーポーに限る)を想い出させます。

この立体『Treehouse Kit』は造形的にも構造的にも本当に良くできていて

数千年もの間、固有の国家を持たずしても絶滅しなかったトラベラー民族

(と言っていいのかわかりませんが)イスラエリーならではの作品といえます。

しびれました。

今回のイチオシ作品の一つです。

PICASONIC Blog も更新しました。

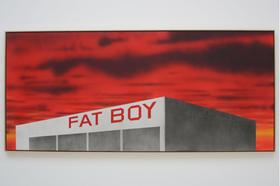

帝国(アメリカ)の推移 - Ed Ruscha

(*全ての写真はクリックで拡大)

ヴェネチア・ビエンナーレ2005のメモ、VOL.5です。

(え、もう飽きました?スミマセン・・・)

アメリカ館の展示はEd Ruscha(エドワード・ルッシェ )の個展でした。

かつてのポップアートの旗手は、まだ現役だったのだ。

ルッシェは、 ジャスパー・ジョーンズの作品と出会い

アーティストを志したといわれ、もうすぐ70歳になるはずの作家。

60年代ガソリンスタンドや建築を撮影し、写真集『26のガソリンスタンド』を出版

それと同時に絵画制作をはじめた変わり者。

液体のような輪郭の文字で綴られた言葉、茫漠とした風景に浮かぶ単語など

言葉を主題とする作風で身近な言葉に着目したコンセプトは新鮮でした。

[Course of Empire](帝国の推移)と題された、今回の展示は1992年の’Blue Collar’のシリーズ

から白黒の都市風景5点、そして同じ場所の現在の姿を

新たにカラーで描いた作品5点をシンメトリックに対比させるかたちの展示でした。

渋いね。渋すぎる。

ところで、若手はどうなったの?

PICASONIC Blog も更新しました。

踊る!ドイツ館 これが現代なの

はあ~っ!、でぃすいずそーこんてんぽらりー、こんてんぽらりぃ、こんてんぽらりぃ

ヴェネチア・ビエンナーレ2005のメモ、VOL.4です。

ビエンナーレはジャルディーニ(庭園)と呼ばれる海沿いの公園に

国ごとのパビリオンがあるわけですが、

今回ドイツ館に足を踏み入れるなり腰が抜けそうになりました。

だって、白髪頭のおばさんや若い男の監視員が寄ってきて、

「はあ~っ!、でぃすいずそーこんてんぽらりー、こんてんぽらりぃ、こんてんぽらりぃ

(This is so contemporary)すなわち、なんて現代(美術)なのかしら」と

叫ぶように歌いつつ、ステップを踏みながら踊るのだ。

おもわず、僕も条件反射でツーステップを踏んで踊ってしまいましたが、

そんな反応をしてるのは僕だけで他の来場者は至ってクールで、

そそくさと皆会場を後にしていました。

これはティノ・セーガルというパフォーミング・アーティストの作品

いつも、人を介して表現するそうです。

だれか、コンセプトを知っていたら教えて下さい。

PICASONIC Blog も更新しました

現代美術は死んだの?

(*全ての写真はクリックで拡大)

ヴェネチア・ビエンナーレ2005のメモを引き続き・・・

「現代美術は死んだ。」と、いつでも誰かがつぶやいて

絶えずいつもどこかでお葬式が行われたりするわけですが

僕は「美術」が死ぬことや廃れることは無いと思っている。

(もちろん美術を取り巻く流通システム、たとえばギャラリーや

ジャーナリズム、閉鎖的なコミュニティやアカデミズムの死はある。)

人が生き続ける限り、その時代性(すなわち現代性)を映し出す役目を

美術家や作家、音楽家、デザイナー、建築家たちはもっているし

人々はそれを求め続けている。

その視点でいえば、今回のヴェネチアビエンナーレでは韓国館が

一番元気だったと感じました。

たくさん(15名)の若手作家を韓国は送り込んでいました。

(日本館もそうすべきだったのでは?一人にこの使命を負わすのは難しいよ。)

Choi Jeong-Hwa(チェ・ジョン・ファ)はチープなプラスチック製の赤い籠を

積み上げて迷路のような空間を創っていました。

明快に、アジアの今を感じさせるし、僕自身の故郷である

東京とシンクロしているように思いました。

PICASONIC Blog も更新しました。

ヴェネチア・ビエンナーレ2005 – Loris Cecchini

(*全ての写真はクリックで拡大)

ヴェネチア・ビエンナーレを昔からの習慣(?)で、丸一日かけて観て回ってしまいました。

基本的には、現代美術がもはや腐臭を超えて、発酵したいい香りさえ放っている印象

何人かの作家には、ポジティブな方向性を見いだすことが出来たので

メモしておこうと思います。

Loris Cecchini(ロリス・チェッキーニ)は、若手のイタリア作家ですが

宇宙船のような立体に、押し花のように草木を挟み込んだガラス板で

素敵な空間を生み出していました。

室内設置にこだわらず、屋外の樹木に固定して

木の上の秘密基地のような見せ方もすることがあるようです。

PICASONIC Blog も更新しました。

ヴェネチア・ビエンナーレ2005 Fabrizio Plessi

リド島へ向かう船のデッキから、ベネチア・ビエンナーレ会場入り口にある

発光するモニュメントが見えた。

それは巨大なモニターシステムの塔で、バーチャルな水の流れが

滝のようにループして、湾を照らしています。

Fabrizio Plessi(ファブリツィオ・プレッシー)の作品で高さ40メートルの巨大タワー。

一見水が流れているように見えるタワーの中心部の青い部分は、

LEDスクリーンを埋め込んだものだそうです。

新鮮味にかけるような表現方法でありながら、直球のセッティングが

だれもの記憶に残る強さに繋がっています。

PICASONIC Blog も更新しました。

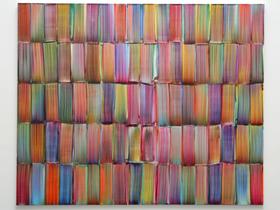

ベルナルド・フリズの絵画

(*写真はクリックで拡大)

PICASONIC Blog より転載

ベネチアビエンナーレで見つけたベルナルド・フリズの絵画

コンセプトに足を取られがちな作品が多い中で、平面絵画としてしっかりと存在していました。

いくつもの色糸を織り込んだような繊細な作品は、近づいてみれば

実に絵画的なマチエールをもっていました。

絵を描く喜びを思い出させる、美しい絵画でした。

PICASONIC Blog も更新しました。

sheep

(*写真はクリックで拡大)

たくさんの土地を巡ってミラノに戻ってきました。

全ての旅は、帰ってくるためにあるのだと思います。

デユッセルドルフのライン川沿いで羊の群れをみました。

いつも考えるのだけれど、羊を表す”sheep”はなぜ、一匹でも群れでも

“sheep”と単数形で表すのだろう。”sheeps”という言葉は存在しない。

羊をみていると、少しだけ神様の視点を想像することが出来たような気がします。

少しづつ、土地ごとの記憶をとどめていこうと思います。

父と犬とベニス

ドロミテ山塊を後に、水の都ベネチアへやってきました。

日本から来た父と、イタリア娘のハンナ(犬)はすっかり意気投合

初めてのベネチアを観ながら、”素”で会話をしていたので笑えました。