(*写真は全てクリックで拡大)

ベネチア・ビエンナーレを長々とメモしているわけですが

(基本的には自分のための備忘録をweb上で共有する趣旨です。)

日本人の作家に全く触れていないことに今更ながら気づいたのでした。

規模的に「おー、すごーい。」と思ったのはなんと言っても

MARIKO MORI(森万里子)の[wave UFO]は一部屋丸ごと使った巨大な作品でした。

体験希望者は、センサーを頭につけて、白い靴下を履かされて中に入るそうなのですが

あまりに混んでいて(名前を記入して並ぶのだ。)僕は結局体験できずじまいで残念です。

作品に鑑賞者を取り込んでしまう巨大な装置は日本人のお家芸かもしれません。

ヤノベケンジや三上晴子、前林明次など、ほかにも参戦していアーチストが

たくさんいるなーなどと思いました。

* LIFE を更新しました。

ベネチアのワニとカバとオウム

ベネチアビエンナーレで見かけたワニとカバとオウム

カバはキューバ人作家Paloma Varga Weiszの作品

ベネチア運河の泥で作られているそうです。

ちなみに横にいる女の子は作品ではありません。

作品としての評価は別として動物そのものが造形として面白いよ。

オウムは公衆電話になっていました。かわいい・・・

PICASONIC Blog も更新しました。

パレスチナ生まれのクリスチャン作家 Mona Hatoum

(写真はクリックで拡大)

ベネチア・ビエンナーレは4年前ほどでは無いと思うけれど、

ダラダラとビデオを流す作家が相変わらず多かった。

僕にとっての[良い美術作品」の定義は、その空間に足を踏む入れた瞬間に

「はっ」とさせられて、何らかの開放感を与えてくれるものです。

Mona Hatoumはビデオを使う作家として知っていたけれど

今回はすばらしい作品を提示してきた。

巨大なターンテーブルに敷き詰められた石

その上を回転するスキージは、溝を作る役目と、平坦にする役目を対で担っている。

わお、素敵だ。

彼女は京都の竜安寺の石庭を訪れたことがあるのだろうか?

見た目にはすこぶる単純な構成であるけれど、宇宙的な法則を秘めている。

そんな、見る人によって自由な解釈や連想を欲しいままにさせる美術本来の魅力がありました。

ベイルートのパレスチナ人家庭に生まれつつ、自らはキリスト教信仰をもち

ロンドンで活躍する女性作家です。

内面的には複雑なアンビバレンツをもちながらも

生み出す作品は視覚的にシンプル。

こうでなくちゃね

ベネチア・ビエンナーレ Subodh Gupta

アルセナーレ会場での作家pick upをもう少し続けます。

古い煉瓦造りの会場を有利につかって効果的な展示していた作家のひとり

インド・デリー在住の男性アーティストSubodh Gupta

彼は台所用品などの馴染み深い日常の品々を使って空間を作るアーチスト

だけれど、北欧家具チェーンIKEAのキッチン用品コーナーだって

芸術の域に達してるよね。ってそれを言ってはおしまいか・・・

PICASONIC Blog も更新しました。

シャンデリアをタンポンで

*全ての写真はクリックで拡大

ベネチア・ビエンナーレのジャルディーニ会場を後に

アルセナーレ会場へ移動、アルセナーレはイタリア語で造船所

今では廃屋になってしまった造船所跡を会場にしていて

ベネチアの反映と衰退を物語る重厚な空間です。

この空間のコントラストをうまく利用していたのがポルトガルの作家Joana Vasconcelos

高い天井から、ハッとする煌びやかなシャンデリアのオブジェ

近づいてみてさらに「はっ!」これってアレ?

女性が月に一度使ったりするタンポンでは。

(使ったこと無いので、会場では確信に至らず)

PICASONIC Blog も更新しました。

ベネチア・ビエンナーレ 北欧館

ベネチアビエンナーレにおいて、僕が一番時間を過ごしたのが北欧パヴィリオン

といっても、作品を一番気に入ったとか言う理由ではない。

「Sharing Space Dividing Time」と題された北欧館の展示

そのタイトル通り、この空間をシェアしている人々を見ているだけで飽きなかった。

打ちっ放しのコンクリートが骨太に組まれた北欧館は

いつも思うことだけれど、建築そのもの存在感が強すぎて

本来作品を寄せ付けない空間になっている。(展示のための空間でありながら)

今年の展示はスウェーデンとノルウェーが毎日交互に行っていて(フィンランドは不参加)

僕が観たときは、スウェーデンの作家Miriam BackstromとCarsten Hollerの

サウンドインスタレーションでした。

天井からスピーカーがいくつも吊られていて、そこでは外の雑音が聞こえ、

外では屋内の雑音が聞こえるというものなのだけれど、

音のボリュームが低すぎて、みな気付いていないようでした。

殆どの人は、パヴィリオン中央に立つ大木を作品と勘違いしたみたいです。

だって、一番造形的なのはその木と、遊びに来ていた鳩だったし、

そして一番素敵な音は、ベネチアの教会から聞こえる鐘の音だったから

(*全ての写真はクリックで拡大します。)

ベネチア・ビエンナーレ ブラジル館

*全ての写真はクリックで拡大します。

(ケーブルが水中を通っている。おそらく音による水の振動を拾っている。)

(振り向けばLED、音源とシンクロしていて美しいパルス)

体験している方ならご存じだと思いますが

美術館巡りは、スポーツに似ています。

ベネチアビエンナーレともなるともはや体育祭

ようするに、心身共に疲れるわけです。

ヘトヘトになったところで、会場のカフェで一休み

そうそう、今回のベネチアビエンナーレは[ illy ]という

イタリアの珈琲メーカーが協賛していて、来場者には

エスプレッソを無料で提供していました。

イタリア人大喜び(もちろんアタクシも)

芝生が一面に広がるのどかな公園の辺りは、

8カ国のパビリオンが並びます。

そんな芝生公園にあるブラジル館では、

水と音を使ったインスタレーションが展示されていました。

真っ白な建物中には床一面が水を張った「池」があり

巨大なスピーカーが水面ぎりぎりに緊縛され吊されています。

反対側の壁を見ると、スピーカから放出される音にシンクロして

ブルーのライトが点滅していました。

理屈の多い展示の中では、レイヴ的な快楽を提供していた

オアシス空間でした。

"Pump Room"

(*写真はクリックで拡大)

* PICASONIC Blog より転載

ヴェネチア・ビエンナーレ2005のハンガリー館での展示

“Pump Room”と題されたBalazs Kicsinyの作品

ダイバーズヘルメットを被って聖餐の銀杯をとるパジャマ姿の男女には皆顔がない。

縛られ、人格を否定された人々が求め続ける救済のイメージ

PICASONIC Blog も更新しました。

ベネチア・ビエンナーレ Jenny Holzer

(*写真はクリックで拡大)

Jenny Holzer(ジェニー・ホルツァー)の新作はなかなかインパクトがありました。

彼女は言葉を視覚化するアーティストで、電光掲示板、ポスター、

雑誌などのメディアを通し、メッセージ性の強い格言めいた自作の言葉を流し、

強い印象を与えることで知られます。

今回展示された’Purple Cross’では赤と青のLEDを使用し、

祭壇の前に立ったような、宗教的な雰囲さえ漂っていました。

とかいいながらも、流れていたテキスト(イタリア語)は

失念してしまいました(苦笑)。

知っている方、教えて下さい。

PICASONIC Blog も更新しました。

病院で死ぬということ – ギリシャ館

(*全ての写真はクリックで拡大)

今回ベネチア・ビエンナーレを見て回ってから実は結構時が経っているわけだけれど

後になってジワリジワリと効いてきた(?)のがギリシア館でした。

今年はギリシア館全体で、仮想の病院のように仕立ててありました。

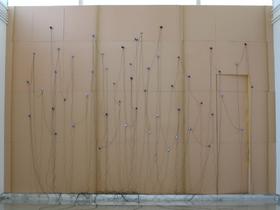

パヴィリオンの中には白い角材がクロスするように組み合わされた立体が設置されているのだが

覗き穴のような小窓があって覗いてみると、真っ白の空間に、土色の肌をしたが様々な配置で置かれている。

その人形はどうやら病院の廊下で立ち話をしている人々だ。

長期入院や病院介護などを体験した人ならわかると思うけれど、

この殺風景すぎるほどにシンプルな空間で交わされる言葉や、

人間模様こそが、入院患者にとっての全世界

そんなことを、疑似体験的に考えさせられる

いまだに気になっている作品です。

日本では8割近い人々が、病院で死ぬそうです。

10年以上前に観た映画、市川順監督の「病院で死ぬということ」

をふいに想い出しました。

*3週間ぶりに LIFE を更新しました。