パリに来ています。

オルリー空港からバスを乗り継ぎ、オペラ地区へ

定食屋さんの金太郎で、醤油ラーメンを頂きました。

こういう食のチョイスが気軽にできるパリはすごい。

パリの牧師館、いつも教会のメンバーが整えてくださっています。

しばし、数人の方々と牧師館で歓談の時をもちました。

夕食に招いて下さったムッシュTと、牧師館界隈を散歩しました。

素敵なアールヌーボー建築が目を引く、落ち着いた住宅街です。

![]() ←今日もそこにいてくださってありがとう。

←今日もそこにいてくださってありがとう。

festa

先月二年ぶりにミラノに戻ってきたSさんが、家を開いて人々を招いてくださりました。

手作りのコロッケ、パスタ、そしてMさんお得意の里芋鍋、そしてMのイチゴショートケーキ

人々のもち寄った、あたたかなものに包まれて、リラックスした時間を過ごしました。

ふと、皆で年齢の話になりました。出会ったころは20代前半だった人々が今は30代に

そして僕は来月はついに不惑の年に、いつの間にかこの地で、時が経っていました。

この地にやってきて、与えられた「出会いの恵」こそが、自分の財産だなと思った夜でした。

![]() ←今日もそこにいてくださってありがとう。

←今日もそこにいてくださってありがとう。

猫と白いフリージア

バレリーナのYさんが我が家のために買ってきて下さった白いフリージアを猫のゾロが

いたく気に入っています。匂いを嗅いだり、眺めまわしながら愛でています。

しかし、それだけなら良いのですが、次第に花瓶を突き倒そうとしたり、

ゾロカッター(爪)で花をスパッと切ろうともします。歪んだ愛情です。

Mさんから頂いた文庫本、森見登美彦の「夜は短し歩けよ乙女」は結構面白かった。

映像的で独特な文体で、ちょっとオタクっぽいのだけれど、お芝居の脚本として読んだら、

どんな仕掛けにしようかと想像力が刺激される本でした。案の定舞台化されています。

![]() ←今日もそこにいてくださってありがとう。

←今日もそこにいてくださってありがとう。

桑の木の下で

散歩の途中、犬のハンナと一緒に「桑の木の偵察」に行きました。

昨年は6月にはマルベリー(桑の実)が収穫できました。

おー、太陽の光をたっぷり吸いこんで、赤く色づき始めているのではないですか!

もう数週間もすれば、赤黒く熟して、ジャムにしたり、ヨーグルトと一緒に楽しめます。

木の実を見て「むふふと」ほくそ笑み、視線を落とすとハンナも「にやり」としていました。

![]() ←今日もそこにいてくださってありがとう。

←今日もそこにいてくださってありがとう。

おくりびと

父は生前、リウマチで外出が億劫になっていたというのに、症状が軽くなったときに

「映画を観にいくぞ。」といって「おくりびと」を観に行き、それが父にとって最後の映画になった。

その、映画「おくりびと」をDVDで、僕は今日ははじめて観ました。

映画には「父と子」、「父を赦すこと」、「父から愛されていたことに気づくこと」、そして

「天命を受けた仕事として、父をおくること」といったテーマが隠されていた。

父はこの映画を観ながら、僕のことを考えてくれただろうなと思った。

僕はこの映画を観ながら、父のことを考えた。まるで僕と父の映画だ。

こういうエンディングが待っていたのか、やられた、と思いました。

ところで、この映画には日本人の死生観、なかでも死に対する「けがれ」のイメージが

反映されていて、葬儀にかかわる仕事が、差別的に扱われている実態も描いていた。

例えば映画の中では、本木雅弘演じる主人公の納棺師に、幼なじみを演じる杉本哲太が

「もっとマシな仕事をしろ」とあからさまに非難し、自分の家族に「あいさつする必要はない。」

と言ったりする場面がある。

広末涼子が演じる主人公の妻は、夫の仕事を知った後に「触らないで、汚らわしい。」

と言って家を出ていく。実際に、こういう反応が世間で一般的なものなのだろうか。

牧師という仕事において、「葬儀の司式」は、その人が生きていたこの世界から、

新しい別の世界へ旅立つという、重要な「移行の儀式」です。

その大切な仕事で、一番最初に送ったのが僕にとっては父でした。

「おくりびと」として僕を指名して旅立って行った父に、とても感謝しています。

![]() ←今日もそこにいてくださってありがとう。

←今日もそこにいてくださってありがとう。

原田郁子 忌野清志郎 「銀河」

昨年購入したCDアルバム(といってもiTunes Music Storeでのダウンロード)のなかで

今年になってもヘビーローテーションで聴いていたのが、原田郁子のソロアルバム「銀河」

タイトルトラックの「銀河」という曲は、忌野清志郎さんの書き下ろしで、コーラスと

アコースティックギター、ブルースハープでも清志郎さんが参加している。

僕は初めてこの曲を聴いたとき、清志郎さんの声に心が震えてしまった。

もちろん原田郁子(クラムボン)の声も、歌詞もピアノの音もとても良い。

ロックスターとして語られることが多い清志郎さんだけれど、デビュー当時から

繊細なアコースティックギターの演奏家であり、そしてメロディーメーカーだった。

この曲は清志郎さんが、がんの再発を宣告されたのち、自分の命のことを思いながら

再闘病生活に入る前に行ったレコーディングだったのですね。

このブログを読んでくださっているあなたは、仕事中だったり、通勤途中だったり

家事の合間かもしれないけれど、もし5分間立ち止まることができるならば

プロモーションビデオのこの曲に、歌詞も吟味しながら耳を澄ましてみてください。

ぼくらは銀河の星つぶだよ 遥か昔からの星つぶだよ

「わからない」という名の 銀河を泳いで渡る 星つぶだよ

そう、唄う清志郎さんの声が、あまりにも美しく、今はとても切ないです。

![]() ←今日もそこにいてくださってありがとう。

←今日もそこにいてくださってありがとう。

バルセロナ 20090509

バルセロナのBAR(カフェ)にて、瓶とラベルが可愛いCACAOLAT(チョコレートドリンク)

スペインでしかみかけないドリンクです。

まるで砂浜を走っているような錯覚を覚える、地中海沿岸の鉄道でIさんのお宅を目指します。

約二年ぶりに訪れた、山の上にあるIさんの盆栽園でバイブルスタディをしました。

夕刻にジローナ空港を飛び立ち、雲海の下に雪を被ったピレネー山脈を眺めながらミラノへ

![]() ←今日もそこにいてくださってありがとう。

←今日もそこにいてくださってありがとう。

バルセロナ 20090508

バルセロナ市内のIさんが営む盆栽スタジオで、小さな礼拝を捧げました。

バルコニーに並ぶ盆栽には、小さな花が咲いていました。本当に綺麗

僕が滞在するゴシック地区の路地には、無数の屋台が店をだしていて、さながら市場です。

複雑に入り組んだ、狭い路地裏にバルセロナらしい表情があります。

旅人が買うには大きすぎるパンやサラミやチーズ、とても美味そう。

眺めて歩くだけでも、ちょっと贅沢をしたような幸福な気持ちになります。

シャツ一枚で、潮のにおいのする風を感じて散歩するのが、心地よい季節です。

![]() ←今日もそこにいてくださってありがとう。

←今日もそこにいてくださってありがとう。

バルセロナ 20090507

夕刻にジローナ空港からバスでバルセロナ市内に入りました。

海辺の町には、どこかホッとできる空気が流れています。

バルセロナは夜の街です。

だいだい夕食の約束は22:00位から

僕が常宿にしているゴシック地区のホテルの向かいには、

サルバドール・ダリが愛したというレストランがあります。

バルセロナは今宵も街燈と月明かりに、優しく照らし出されています。

![]() ←今日もそこにいてくださってありがとう。

←今日もそこにいてくださってありがとう。

忌野清志郎さんこと 父のこと 小林晴雄さんのこと

父の告別式から一か月が経った。

「ブログを見ると、だいぶお元気になられたようですね。」

という言葉を頂くことがある。

僕はいつも元気だ。

父が亡くなった日も、

葬儀の時も、笑顔で人と話してしまう。

ジョークだって、まじえる。

それが職業病なのか、昔からの性分なのか

悲しみに関しては、表現の仕方がよく解らない。

でも、父のことを思ったり、写真を見たりすると、すべての動作がとまってしまう。

深海にいるみたいに、一瞬視界がぼやけるし、身の回りから音も消えてしまう。

うまく名づけられない感情に押しつぶされて、呼吸がうまくできなくなる。

こういう体の反応のことを「さみしい」というのだろうか。

父が亡くなったのが4月2日、そのちょうど一ヶ月後の5月2日に忌野清志郎さんが旅立った。

この喪失感を何と表現すればよいのか。僕は、やはり「さみしく」なった。

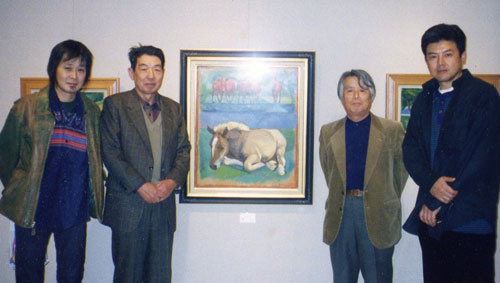

父が展覧会を開いた時のスナップ写真

とても良い顔をした四人の男性

中央にある馬の絵は、葬儀の際、会場に飾った。

左から忌野清志郎さん、小林晴雄さん、父、三浦友和さん

でも、僕の大好きな二人が、もう先に旅に出てしまった。

小林晴雄さんは都立高校の美術教師として日野高校時代に清志郎さんを教えた。

RCサクセションの初期の名曲「ぼくの好きな先生」のモデルになった先生だ。

その頃、父は小金井の中学校で美術教師をしていて、「ぼくの好きな先生」がヒットしたとき

教え子たちは、絶対に僕の父のことがモデルになったのだと思ったそうだ。

ある教え子は、喜んでその歌詞を木彫りにしたものを、送ってくれたので

父はそれを、しばらくは美術準備室にかざっていたこともあったそうだ。

たばこを吸いながらいつでもつまらなそうに

たばこを吸いながらいつでも部屋に一人

ぼくの好きな先生

ぼくの好きなおじさん

たばこと絵の具のにおいのあの部屋にいつも一人

たばこを吸いながらキャンバスに向かってた

父の葬儀の際、父の教え子だった方が

「いつも西日が射す美術準備室で絵を描いていて、煙草と珈琲と絵の具の

においをさせて、良く話を聞いてくれる先生らしくない先生でした。」

と語ってくれた。

そして、似た者同士の美術教師は、実は同じ市内で暮らす無二の親友で、

美術教師を退職した後も、二人展を一緒に開くような絵描き仲間だった。

父は最近、小林晴雄さんの体調が芳しくないのをとても心配していた。

でも父の方が、あっさりと逝ってしまった。

葬儀の時、小林晴雄さんが僕の手を握って「僕より早く逝ってしまうなんてね。ひどいよね」

と言って、泣き崩れてくださったことを思い出す。

その一ヶ月後に、清志郎さんの葬儀に参列されて、どんな「さみしさ」を抱いておられるだろう。

もっと「ぼくの好きな先生」から、父の思い出と忌野清志郎さんの思い出を聞きたいと思う。

「栗原君(清志郎さんの本名)は、いつもコンサートの一番前の席のチケット送ってくれるんだけど

ああいう場所はちょっと億劫でね、チケットを無駄にしちゃうんだ。」と小林先生はよく言っていた。

僕はその「一番前の席のチケット」を、喉から手が出るほど、譲ってほしかったので

「先生が行かないなら、僕にください。」と言ったことがある。

小林先生は、穏やかに

「そういう訳にはいかないよ。僕のための席だよ。空席という存在感もあるだろう。」

と言われたことを思い出した。

小林先生、ほんとうに「空席」という存在感は、とても大きなものですね。

父のための席と、清志郎さんのいなくなった席をみて、その意味がわかりました。

父と清志郎さんが、天国の新しい席で今頃一緒に再会していたら嬉しいですね。

「いやー、みんなより先に来てしまったね。」とか言っていたらいいですよね。

![]() ←今日もそこにいてくださってありがとう。

←今日もそこにいてくださってありがとう。