ここは はんなの とくとうせき

テーブルと ソファの すきまから

しごとづくえに むかっている にんげんの おとうさんを

みているのが すきなの(By はんな)

10年前の今日

![]() ←今日もそこにいてくださってありがとう。

←今日もそこにいてくださってありがとう。

父帰る(ハンナの日記)

きのうよる、おそく、にんげんのおとうさんが かえってきたの。

きょうから また いっしょに ベッドでねむったり こうえんいったりできるの

はんな うれしい (by はんな)

10年前の今日

![]() ←今日もそこにいてくださってありがとう。

←今日もそこにいてくださってありがとう。

Tokyo to Milano

あっという間の(とはいえ、濃厚だった。)日本滞在を終え、早朝のエールフランス・ラウンジで

パリ経由ミラノ行きのフライトを待つ。

なんだか、キューブリックの映画に出て来そうな、昔の人が

夢想した未来予想図のような空間

約12時間のフライトを経て、パリ・シャルル・ドゴール空港に到着

カフェで一息いれつつ、三時間後のミラノ行きのアリタリア機を待つ。

何度往復しても、それなりに遠いね。東京とミラノは。早くお家に帰りたい。

10年前の今日

![]() ←今日もそこにいてくださってありがとう。

←今日もそこにいてくださってありがとう。

ソラモヨウ カグラザカ

台風が通過していった東京、強い風が吹いて、目まぐるしく空の雲が形を変えていました。

夕刻から、Tご夫妻のお招きで、神学生のMさんも交えて神楽坂で会食

食後に、路地裏を散歩、旧き良き時代の面影を残して時をとめていました。

10年前の今日

![]() ←今日もそこにいてくださってありがとう。

←今日もそこにいてくださってありがとう。

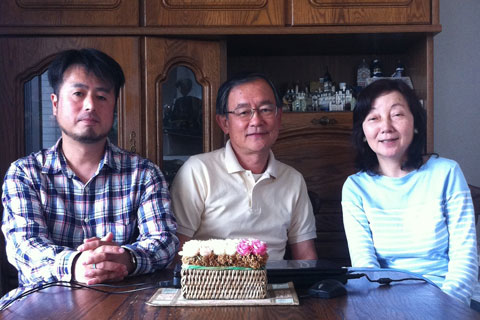

人々を訪ねて

昨夜から稲城のIご夫妻宅にご招待を受け、夕食をご一緒したり近所の稲城温泉に

行ったりして、くつろいで過ごし、ゆっくり眠った一夜を明けて豊かな朝食を頂きました。

Iご夫妻宅を後にし、この日は小平市の病院で入院闘病中の芳賀牧師のお見舞いへ。

ちょうどお子さんたちも、お見舞いにいらしていましたが、師は温かく迎えて下さりました。

ミラノのメンバーから託されたメッセージカードをお渡しすると、大変喜んで下さり

互いに祈り合う時をもってからお別れしました。どうか良くなりますように。

10年前の今日

![]() ←今日もそこにいてくださってありがとう。

←今日もそこにいてくださってありがとう。

仙台から東京へ

午前中に仙台を出発し、東北自動車道でひたすら東京へ向かう帰り途、

昨日見てきた世界の事を考えていたら、えらく疲労が出てきた。

思わず栃木県の矢板インターでおりて、温泉に立ち寄った。

新緑の風に吹かれて浸かる露天風呂、気持ちが良かったかけれど、さらに脱力状態に。

東京に着くと、もう日が落ちてしまった蒼い時間で、夕空のホリゾントがえらく美しかった。

被災地では、国から派遣された自衛官、町役場の人、民間のボランティアなどの人が

それぞれに与えられた仕事をしていたなと、思い返した。

誰もがかけがえのない存在で、それぞれ立場や思いをもっている。

「一つになろう日本」というけれど、ひとつにならなくてもいいような気がする。

それぞれに与えられているフィールドで、お互いを認めつつ、

復興と言う、同じ方向に向かってやれることをやっていくのが良いのだろうね。

新宿西口の雑多さがなぜか好きで、ついつい、ふらふらと、

そしていつまでも彷徨ってしまう。

何でも手に入れられて、そして何も無いところだ。

吉野家のカウンターでひとり、牛丼の定食を注文する。

こんなに早くて、うまくて、やすく食べられるのは、世界洋と言えども、日本だけかも。

添え物として、かならず「孤独」がついてくるのが、好き嫌いの分かれるところだね。

10年前の今日

![]() ←今日もそこにいてくださってありがとう。

←今日もそこにいてくださってありがとう。

二度目の訪問 被災地 山元町へ

山元町役場の物資担当の方からの要請を受け、二度目の物資搬入を行いました。

今回は役場の方が、荷下ろしを手伝って下さりました。

僕も一緒にさせて頂きましたが、2500本の野菜ジュースだけでも

日ごろの運動不足がたたって、腰にくるものです。

先週は荷降ろしのボランティアの方々が待機されていましたが、震災から二カ月たつと

次第にボランティアの引き上げが増えていて、荷降ろしの人員不足や、倉庫不足から

物資を引き受けられない事情もあるそうです。

「救援物資に支えられているけれど、皆が町で買い物

できるようにならなければ商店は復興できない。」

「床屋さんのボランティアに感謝しているが、いつまでも

そうでは、町の床屋は立ち直れない。」

役場の方々と、今後の復興のビジョンを話しあっている時に、そのような話も伺いました。

現場は刻一刻と変化します。これからは、町の人々の自立の在り方に、焦点をあてる

段階に移行しつつあるのかもしれないと考えました。

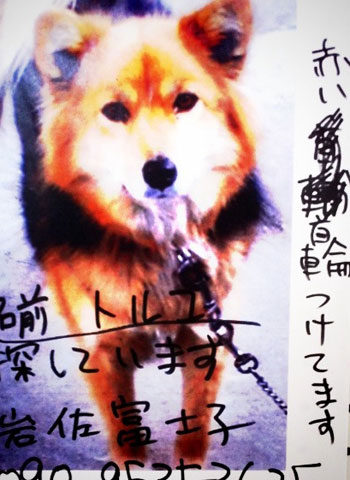

役場の掲示板には、様々な訪ね人の張り紙がありますが、僕は捜されている動物達にも

いつも目が行ってしまいます。

飼い主と共に暮らしていた頃の、動物たちの眼差しは、平安そのものです。

はやく、愛する家族が一緒に暮らせることを願って、掲示板の前で祈りを捧げます。

この日、山元町で災害支援活動を続けてきた陸上自衛隊第10師団(名古屋市)が

一部を残して帰隊することになり、お別れのセレモニーが開かれました。

第10師団は大震災翌日から被災地入りして、災害救援活動を展開してきました。

自衛隊さんが、水をひいてくれた。家族を捜してくれた。お風呂を作ってくれた。

町の人々から、感謝の声が尽きることはありませんでした。

最大3800人が移動日を含めて75日間派遣され、延べ動員数は約22万人、

給食は約34万2千食、給水は約3900トン、浴場利用者は約9万9千人に達したとのこと。

ちぎれるほど手を振って、隊員たちを見送る町の人々

これからは、もう今までのようには頼れない。そういう寂しさと覚悟もみえました。

町のFMラジオでは、今日もみつかったご遺体の名前が報告されていました。

二か月以上、遺体捜索に従事された隊員の心の事にも思いを馳せました。

役場の前で、今日も中学校の校長先生に出会い、校長室にお招きを受けました。

これから、イタリアから共にできることを、建設的にお話をすることが出来感謝でした。

フランス帰りの新任教員Fさんとも、夕食を共にし、祈り会う事が出来ました。

夜に仙台市内の宿にチェックインすると、さっきまで目にしていた被災地の光景と、

一件日常に見える地方都市の夜景とのギャップに戸惑いを覚えましたが、

同時に現地を訪れたことで与えられた、復興への希望に目を留めて、眠りにつきました。

![]() ←今日もそこにいてくださってありがとう。

←今日もそこにいてくださってありがとう。

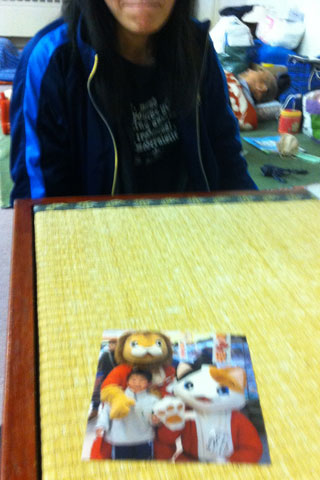

サポーター = プレイヤー

土曜の朝、教会堂の二階にある部屋で少し遅く起きて、駅前の喫茶店で朝食

四人掛けのソファを独り占めして、モーニングのセットを頼む行為は無形日本文化財だ。

シアトルからやってきた、資本主義的カフェ文化に駆逐されつつあるのが、やや心配。

昼下がり、新宿の中村屋で、インドカレーを食べながら、昨日スウェーデンから

帰って来たばかりのOさんと話す。

彼は、被災地の仮設住宅を北欧のログハウスキットを導入するよう政府や自治体に

働きかけている。

建設業者である彼の目から見ると、今被災地に導入されている仮設住宅の質が

あまりにも粗悪なので、東北の越冬には向かないそうだ。

冬を乗り切るためのモバイルハウスに関しては、北欧のメーカーに一日の長があるとの事。

彼曰く「これ以上、東北の老人たちを虐めちゃだめですよ。」、この言葉が心に残った。

夕刻からは、日ごろ私達のミラノでの活動を支援して下さっているサポーター達との会合

支援者というより、かれらは共に日本から一緒に働いてくれる人(player)であり、いつも

祈りによって支えてくれている(prayer)でもあります。

そのような仲間たちが与えられていることが本当に幸せな事だと思います。

僕も日本や、また被災地に対するサポーター = プレイヤーでありたいです。

10年前の今日

![]() ←今日もそこにいてくださってありがとう。

←今日もそこにいてくださってありがとう。

ハイスクール再訪

高校教員時代の同期仲間達が勤務する某高校にお招きを頂き

久しぶりに高校の校舎の中に入り、案内してもらいました。

率直に思う事として「ああ、学校っていいな。色々あるけれど、僕はこの仕事が好きだった。」

という思いです。

自分にとって、高校時代がとても大切だったので、この時期の生徒たちに

深くかかわることが出来るこの仕事に、今もとても価値を感じます。

そして、今では家庭をもち、子育てをしながら、この仕事に向き合っている同期の

仲間たちからは、会うたびに、良いパワーをおすそ分けしてもらう気がします。

昼下がりの、僅かな時間でしたが、印象深い時となりました。

10年前の今日

![]() ←今日もそこにいてくださってありがとう。

←今日もそこにいてくださってありがとう。

被災地 山元町へ

ワゴン車の車体が沈みこむほど、たくさんの野菜ジュース(2500本)を積み込んで

早朝、東京から、宮城県の山元町へと向かいました。

この野菜ジュースの背後には、今回の東日本大震災で大きな被害を受けた人々に

何か少しでも、助けをしたいという、たくさんの人々の「具体的な愛」があるのです。

東北自動車道は、至る所で路面が波打っていて、今回の震災の痕跡を感じます。

たくさんの災害派遣車両が北上しています。

そして、新緑の東北、田んぼに水が張られた風景は哀しくなるくらい、美しい。

物資受付所として特設された、山元町の体育館には、たくさんのボランティアの方々が

待機して下さっていて、テキパキと荷物の搬入を手伝って下さりました。

今回、アマゾンを使っての野菜ジュースプロジェクトに加わって下さったお一人お一人に

心からお礼申し上げます。確かに届けましたよ。一度で運びきれなかったので、来週

さらに2500本を届けます。

ある町では、物資が余っているという報道もありますが、山元町では今も物資を求めています。

今回リクエストのあった野菜ジュース2500本も、二日ほどで無くなってしまうのです。

この町の避難民の方々は、津波で入れ歯も失っている高齢者の方も多く、野菜ジュースを

一日一本摂取することで、必要な栄養バランスを保っていると伺いました。

荷物の搬入を終え、国道六号線を走ると、突然視界が開け、荒地と海が見えます。

ここにかつて、どのような集落があったのか、想像が出来ません。

震災以前、この場所からは、ひしめく家々や建物の影で、海は見えなかったのだそうです。

荒地に形をとどめている建物はなんだろうと近づいてい見ると、それは駅のホームの

連絡橋と、公衆トイレでした。でも、鉄道が引かれていた痕跡はもはやありません。

駅前には、山元町の案内板がひっそりと姿を留めています。

ここは、東北の湘南と呼ばれ、美しい海岸線が、多くのサーファーや観光客に愛され

都会でリタイアした人々が、家を建てて移住する程だそうです。

遠くから眺めれば更地に見えても、海岸線に降りれば、そこには生々しい

人々の暮らしの痕跡と、津波が残した爪痕が残っています。

崩れ落ちそうな家屋は、本当は立ち入り禁止なのですが、その家の中でコツコツと

思い出の品を探し出そうとしている住人の姿を、至る所で見かけました。

被災地では色々な臭いがする。そう、聞かされていましたが、目の前に広がる

無残な光景とは裏腹に、防塵マスクを外すと、優しくて懐かしい、海風の匂いがしました。

誰かが、自宅の跡地に、子供のための鯉のぼりを立てていました。

今までそうしていたように、今年の子供の日も、そのようにしたのでしょう。

夕刻から、役場に特設された山元町災害臨時エフエム放送局「りんご ラジオ」に

出演させて頂き、町の皆さん、避難所の方々にメッセージを送らせて頂きました。

今月に入ってからは、糸井重里さんや、松雪泰子さん、長谷川京子さんなどが

ゲスト出演され、多くの人の励ましになっているコミュニティFMです。

パーソナリティの高橋さん(元、東北放送)からは

「被災地は牧師さんの目にどううったのか?」「神様がいるのに何故災害が?」と、

ど直球なご質問も頂きましたが、問いかけに正対し、励ましと慰めの言葉を取り次ぎました。

その後、ニュージャージー日本語キリスト教会の錦織牧師のご婦人、範子さん

(今回、二週間にわたり、看護ボランティアとして被災地入りされていた。)と共に

坂元中学校を訪問させて頂きました。

この中学校には、かつてフランス・ストラスブールで交流のあったFさんがこの四月から

新任教員として赴任されています。校長先生が温かく迎えて下さり、良い時間をもちました。

校長先生は「牧師さんが来られたから言う訳ではないのだけれど、信じるものが

与えられているという事が、いま私達には本当に必要だと思います。」と語って下さりました。

中学校のテラスからは、山元町の美しい夕焼けが見えました。

被災した集落を見つめながら、祈りの時をもちました。

すっかり夜になってから、範子さんが、ご自身が担当されていた避難所へ案内して下さりました。

彼女が、そこにいる方達と築いて下さった信頼関係により、僕のような者も、温かく迎えて下さり

お一人お一人が、大切なお話しを分かち合って下さりました。

多くの人が、ずぶ濡れになったまま助け出され、深夜にここに運び込まれたこと。

その日は、あまりに寒い日であったこと、三日の間は食事が無かったこと、そして

家族を失ってしまった自分を、助け出し、解放してくれた人々を、はじめは恨んだことなどを

せきをきったように話して下さりました。

そして、あるご婦人は、ご自身が40歳を超えて授かった息子さん(今年小学校に入学予定)

を亡くされたこと、そして、たった一枚残された、息子さんの写真を見せて下さり、思い出を

語って下さりました。

家も思い出も、なにもかも流されてしまったけれど、あるスーパーマーケットが

開店記念のさい来場客をとった写真に、息子さんの写真があり、そのデータを

プリントアウトすることが出来たのだと、話して下さりました。

そのような、ひとりひとりの大切な話をして頂いた自分には、これから

何が出来る仕事として与えられているのか、そのことを今、考えています。

![]() ←今日もそこにいてくださってありがとう。

←今日もそこにいてくださってありがとう。